最近、少子高齢化による人手不足の影響から、外国人労働者特に外国人技能実習制度や特定技能制度が注目されています。

従来、外国人技能実習制度は事業協同組合が、特定技能制度は登録支援機関となった事業協同組合や人材派遣会社などが中心になって行われてきましたが、実はこれらの事業協同組合や登録支援機関のほとんどが行政書士法・弁護士法違反をしているという事実を御存じでしょうか?

今回は、行政書士法・弁護士法と入管業務について、行政書士法を中心に説明していきたいと思います。特に令和7年5月30日にこの問題を是正するために行政書士法の改正がなされましたから、これから外国人を雇用しようとする方、すでに雇用している方、、非行政書士の登録支援機関の方にとっては大変重要な説明になります。

1 行政書士法について

行政書士法に以下のような規定があります。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

この条文の意味することは、行政書士と弁護士だけが他人からの依頼を受けて報酬をもらって官公署に提出する書類を作成することができるということです。官公署には出入国在留管理庁も含みますので、入管に提出する書類は行政書士と弁護士だけが報酬を得て作成できるということです。逆に言えば、行政書士・弁護士資格を持たない事業協同組合や登録支援機関は、入管に提出する書類を外国人や受け入れ企業に代わって作成をし、入管に提出することは違法だということです。

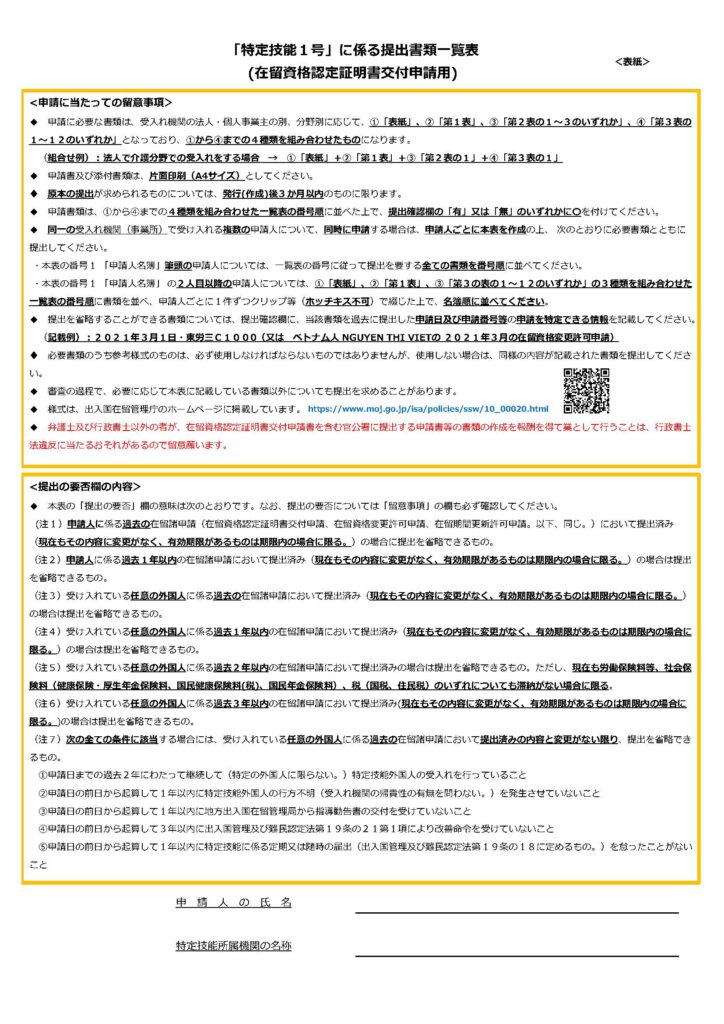

このことは出入国在留管理局も理解しており、例えば「特定技能1号」に係る提出書類一覧表にも注意事項として記載されています(中央赤色部分)。官公庁に提出する書類というのは、例えば入管に提出する書類でいえば、申請書、支援計画書等一切の書類を言います。特定技能の支援機関の場合、四半期に一度定時報告書を入管に提出しなければなりませんが、これも官公庁に提出する書類に含まれます。すなわち、行政書士・弁護士でなければ、一切の書類の作成ができないのです。

2 行政書士法違反について

ちなみに、行政書士法違反の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です(行政書士法第21条第2号)。そして、行政書士法違反で有罪となれば、関係諸法令違反ということになるので、当然行政処分、受け入れ停止命令の対象となりますので、登録支援機関や技能実習の監理団体としての業務はできなくなります。

特定技能の登録支援機関を選定する場合は、上記のことを踏まえて慎重に行ってください。